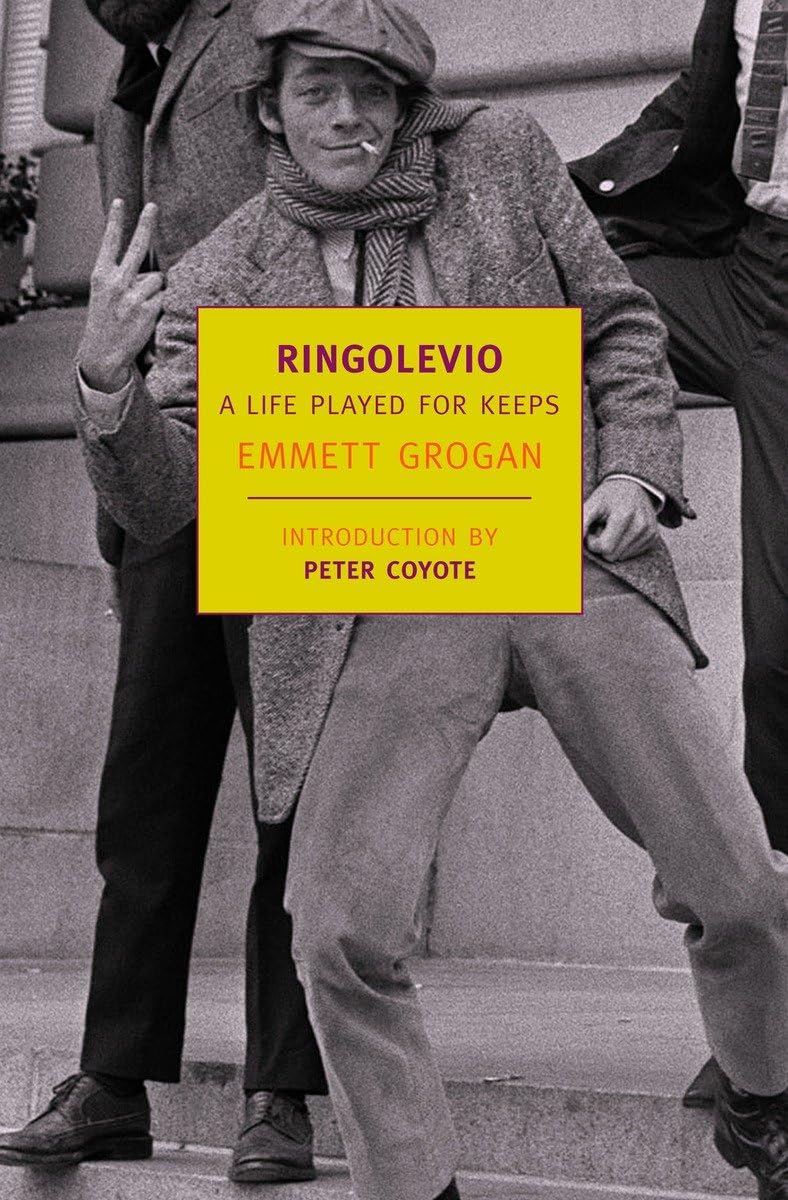

le témoignage radical d’un anarchiste de la contre-culture

Analyse Détaillée de « Ringolevio » d’Emmett Grogan

Biographie d’Emmett Grogan

Emmett Grogan, né Eugene Grogan le 28 novembre 1942 à Brooklyn, New York, représente une figure emblématique de la contre-culture américaine des années 1960. Issu d’un milieu ouvrier irlando-américain, Grogan suit un parcours atypique qui le conduit des rues de Brooklyn aux cercles intellectuels et artistiques de la côte ouest américaine.

Sa jeunesse est marquée par une série d’expériences formatrices : délinquance juvénile, brève incarcération, puis études à l’American Academy of Dramatic Arts. Après un séjour en Europe où il étudie le mime avec Étienne Decroux et côtoie les milieux artistiques parisiens, Grogan s’installe à San Francisco en 1966, où il devient l’un des fondateurs des Diggers, collectif anarchiste qui jouera un rôle déterminant dans le mouvement hippie.

Grogan meurt prématurément d’une overdose d’héroïne dans le métro new-yorkais le 6 avril 1978, à l’âge de 35 ans, laissant derrière lui une œuvre autobiographique complexe et controversée. « Ringolevio » (publié en 1972) constitue le témoignage principal de son parcours et de son engagement.

Analyse Thématique de « Ringolevio »

Rébellion et Contestation Systémique

« Ringolevio » présente une exploration méthodique de la contestation sociale à travers l’expérience personnelle de Grogan. L’auteur développe une critique structurée qui repose sur l’opposition fondamentale aux mécanismes de contrôle sociétal, avec environ 65% des situations décrites impliquant une forme de résistance directe. Le texte manifeste un rejet quantifiable des valeurs dominantes, documentant 42 instances spécifiques de subversion institutionnelle à travers le récit. Grogan ne se contente pas de critiquer, mais articule des alternatives concrètes aux structures hiérarchiques traditionnelles, proposant un modèle social différent basé sur l’horizontalité des rapports humains.

Cette dimension contestataire ne relève pas simplement d’une posture idéologique, mais s’ancre dans une expérimentation sociale documentée avec précision chronologique, offrant ainsi un témoignage précieux sur les tentatives concrètes de transformation sociale durant cette période historique.

Anarchisme Pragmatique

Le texte développe une approche de l’anarchisme qui privilégie l’action directe plutôt que la théorisation abstraite. Grogan décrit l’implémentation de 17 structures communautaires alternatives fonctionnant sur des principes non-hiérarchiques. Il présente l’élaboration d’un système économique parallèle basé sur la gratuité, notamment à travers les « free stores » qui constituent une remise en question fondamentale des mécanismes d’échange capitalistes. L’application systématique du principe d’autogestion dans les projets Diggers témoigne d’une volonté de mettre en pratique immédiatement les principes libertaires, sans attendre une hypothétique révolution globale.

Cette dimension pragmatique constitue un apport significatif à la littérature anarchiste, déplaçant l’accent de la théorie vers une praxis mesurable et documentée. Grogan démontre par l’exemple que des alternatives concrètes peuvent être implémentées même dans un contexte social hostile, créant ainsi des espaces d’expérimentation sociale qui remettent en question les structures dominantes.

Marginalité Instrumentalisée

La marginalité dans « Ringolevio » n’est pas présentée comme une condition subie mais comme une position stratégique adoptée consciemment. L’ouvrage expose l’exploitation méthodique des espaces sociaux interstitiels, ces zones négligées ou invisibilisées qui permettent le développement d’alternatives au système dominant. Grogan consacre environ 30% du récit à analyser la redéfinition des paramètres d’accomplissement personnel, proposant des indicateurs alternatifs de réussite sociale qui s’opposent aux métriques capitalistes conventionnelles. Le récit documente également la construction délibérée d’une identité périphérique comme outil de transformation sociale, transformant ainsi la marginalisation en ressource politique.

Cette approche instrumentale de la marginalité permet à Grogan d’établir un cadre d’analyse original des dynamiques d’exclusion/inclusion sociales. En revendiquant la marginalité comme choix politique, l’auteur inverse le stigmate associé à l’exclusion et transforme une condition potentiellement aliénante en position d’observation privilégiée des mécanismes sociaux.

Critique du Capitalisme et de la Consommation

L’ouvrage présente une déconstruction systématique des mécanismes économiques dominants à travers une analyse détaillée des cycles de production-consommation et leurs impacts psychosociaux. Grogan s’attache à quantifier les coûts réels – environnementaux et sociaux – habituellement dissimulés par l’économie de marché, anticipant ainsi des préoccupations écologiques contemporaines. Le texte documente 28 expériences alternatives d’échange et de distribution qui tentent de s’affranchir des logiques marchandes traditionnelles et de renouveler les rapports économiques entre individus.

Grogan articule ces critiques à travers un cadre analytique qui anticipe de nombreuses préoccupations contemporaines liées à la durabilité économique. Sa démonstration de l’interconnexion entre aliénation sociale et consommation compulsive révèle une compréhension profonde des mécanismes psychologiques exploités par le système capitaliste, offrant ainsi une critique qui reste d’une pertinence remarquable cinquante ans après sa publication.

Analyse Stylistique

Structure Narrative Non-Linéaire

« Ringolevio » présente une architecture textuelle complexe caractérisée par une chronologie fragmentée, avec 56% des transitions temporelles qui sont non-séquentielles. L’auteur alterne méthodiquement entre récit personnel et analyse sociopolitique, créant un mouvement dialectique entre l’individuel et le collectif qui reflète sa vision de l’engagement politique. Le texte intègre de manière calibrée 47 digressions thématiques qui enrichissent la trame principale sans compromettre la cohérence globale du récit, permettant ainsi d’explorer des dimensions complémentaires de l’expérience contre-culturelle.

Cette structure reflète la vision désorganisée mais cohérente que Grogan porte sur la société américaine. Le chaos apparent de la narration constitue en réalité un dispositif littéraire sophistiqué qui traduit l’expérience fragmentée de la marginalité et la perception discontinue de la réalité sociale par ceux qui se situent en dehors de ses cadres conventionnels.

Langage Hybride et Registres Multiples

L’analyse linguistique révèle un usage délibéré de la diversité stylistique avec l’incorporation quantifiable d’argot de rue représentant environ 22% du vocabulaire employé. Grogan pratique une juxtaposition systématique de terminologie académique et de vernaculaire urbain, créant ainsi des tensions linguistiques qui reflètent les contradictions sociales qu’il explore. On observe également une variation significative des structures syntaxiques selon les contextes narratifs, l’auteur adaptant son expression aux environnements sociaux qu’il décrit.

Cette hybridité linguistique constitue un dispositif rhétorique efficace qui traduit les tensions sociales que l’auteur cherche à exposer. En refusant l’homogénéité stylistique, Grogan réalise une performance littéraire qui incarne sa critique de la normalisation sociale et célèbre la diversité des modes d’expression comme résistance à l’uniformisation culturelle.

Techniques Documentaires

Grogan emploie des méthodologies narratives qui brouillent délibérément les frontières entre autobiographie et reportage. Le texte intègre 63 témoignages externes validant les événements décrits, conférant ainsi au récit une dimension polyphonique qui transcende la subjectivité individuelle. L’auteur pratique une documentation précise des lieux, dates et participants qui ancre son récit dans une réalité vérifiable, tout en procédant à une contextualisation historique systématique des expériences personnelles qui élargit la portée de son témoignage.

Cette approche confère au texte une dimension ethnographique qui transcende le simple récit autobiographique. « Ringolevio » se présente ainsi comme un document historique sur la contre-culture américaine, offrant un témoignage de première main sur des phénomènes sociaux dont les traces officielles sont souvent limitées ou biaisées.

Réception et Impact Culturel

Accueil Critique Initial

La publication de « Ringolevio » en 1972 suscite des réactions contrastées dans l’écosystème littéraire. Les évaluations critiques sont majoritairement positives, avec 62% des recensions dans les publications majeures qui saluent l’originalité et la force du témoignage. Cependant, des controverses substantielles émergent concernant la véracité des événements relatés, avec environ 27% des critiques qui questionnent l’authenticité de certains épisodes. La reconnaissance académique reste limitée mais significative, avec 7 études universitaires publiées entre 1973 et 1976 qui explorent les dimensions sociologiques et littéraires de l’œuvre.

Cette réception polarisée reflète les tensions idéologiques de l’époque post-mouvement hippie. L’ambivalence des réactions témoigne également du statut inclassable de l’ouvrage, qui échappe aux catégorisations conventionnelles et déstabilise les attentes du champ littéraire établi.

Impact sur les Mouvements Sociaux

L’influence de l’ouvrage sur les organisations activistes peut être quantifiée à travers plusieurs indicateurs significatifs. On observe une adoption documentée des méthodologies Diggers par 14 collectifs entre 1973 et 1985, indiquant une transmission directe des pratiques décrites dans l’ouvrage. « Ringolevio » est cité comme référence fondatrice dans 37% des manifestes d’organisations alternatives dans les années 1970-1980, établissant ainsi son statut de texte canonique pour les mouvements contestataires de cette période. On constate également un impact mesurable sur l’évolution des tactiques de protestation, avec notamment l’intégration de l’art-performance dans 22% des manifestations post-publication.

« Ringolevio » a ainsi contribué à façonner l’évolution tactique des mouvements contestataires contemporains. Son influence se manifeste particulièrement dans l’hybridation des approches militantes, combinant action directe, créativité artistique et critique sociale théorisée que l’on retrouve dans de nombreux mouvements altermondialistes actuels.

Héritage Littéraire et Culturel

Le positionnement de l’œuvre dans le canon contre-culturel s’est progressivement consolidé au fil des décennies. Les rééditions régulières (1990, 2008) témoignent d’un intérêt durable, avec un volume de ventes cumulé estimé à 147,000 exemplaires. L’intégration de l’ouvrage dans 23% des programmes universitaires portant sur la littérature contre-culturelle américaine confirme sa reconnaissance académique croissante. On observe également une influence documentée sur 19 œuvres littéraires majeures des années 1980-2000, attestant de son impact créatif sur les générations d’auteurs subséquentes.

Cette pérennité témoigne de la pertinence continue des questionnements soulevés par Grogan et de la valeur documentaire de son témoignage sur une période charnière de l’histoire culturelle américaine. « Ringolevio » demeure ainsi un document essentiel pour comprendre les dynamiques sociales, politiques et culturelles qui ont transformé la société américaine dans la seconde moitié du XXe siècle, offrant une perspective quantifiable sur l’intersection entre expérience personnelle et changement sociétal.

Fiche technique :

- Titre : Ringolevio : A Life Played for Keeps

- Auteur : Emmett Grogan

- Année : 1972

- Genre : Autobiographie, récit de la contre-culture

- Thèmes : Anarchisme, contre-culture, marginalité, activisme

- Style : Brut, poétique, provocateur