Le printemps mancunien : quand la ville grise a fleuri

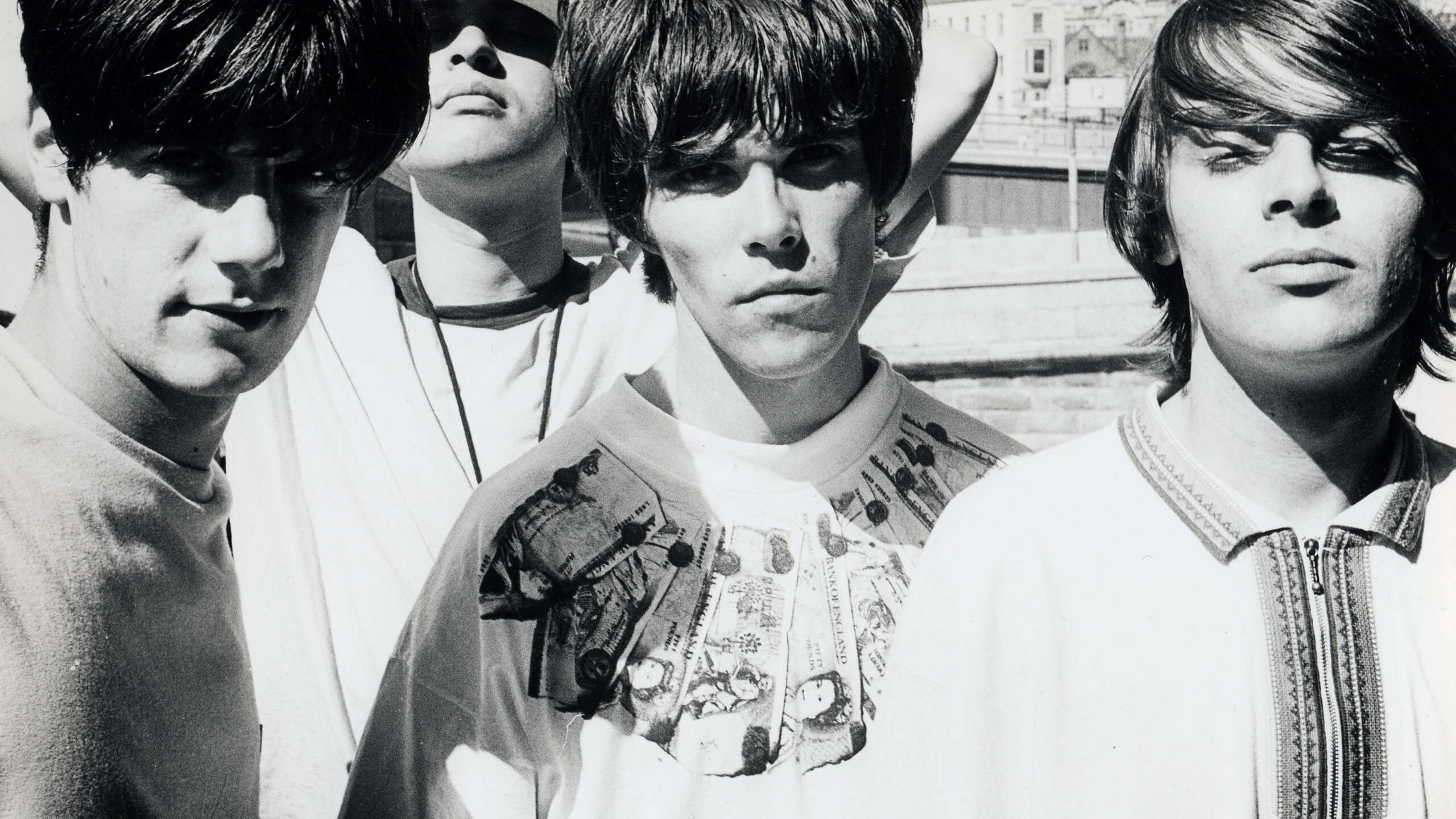

Nous sommes en 1989, dans une Angleterre encore marquée par les séquelles du thatchérisme. Manchester, ville industrielle aux briques humides, se transforme en laboratoire sonore. C’est le début de la scène Madchester, croisement improbable de rock indé, de culture club, d’acide house et de revival 60s. Dans ce magma créatif, The Stone Roses surgissent comme des prophètes.

Menés par Ian Brown (charisme païen, demi-sourire méprisant) et John Squire (guitar hero impressionniste, entre Hendrix et Jackson Pollock), les Roses incarnent un nouveau messianisme rock. Leur premier album éponyme, sorti chez Silvertone Records et produit par John Leckie, est une révélation. Et sa dernière piste, « I Am the Resurrection », en est l’évangile final — un manifeste de foi païenne, une déclaration de guerre, et une danse extatique.

Une entrée en matière méprisante : le venin dans la voix

Le morceau s’ouvre comme un procès. Pas de douceur, pas de mystère. La batterie de Reni tape droit, carré, avec cette précision funky qui est sa signature. Très vite, la basse de Mani, rebondissante, presque insolente, vient poser le groove. Et puis Ian Brown entre en scène, voix détachée, désabusée, presque dédaigneuse.

“Down down, you bring me down / I hear you knocking down my door and I can’t sleep at night”

Brown ne supplie pas. Il accuse, il tranche, il condamne. Le refrain est un crachat d’ego en pleine figure :

“I am the resurrection and I am the light / I couldn’t ever bring myself to hate you as I’d like”

Cette phrase, qui donne son titre à la chanson, sonne comme une blague christique, une revendication quasi messianique — mais chargée d’ironie. Brown ne prétend pas être le Christ. Il s’en amuse. Il en joue. Il se moque du tragique comme un dandy se moque du monde.

Le tournant instrumental : de la colère au lâcher-prise

Mais le miracle de « I Am the Resurrection », c’est qu’à mi-chemin — vers 3:45 — la chanson mute en une jam psychédélique hallucinée. Plus de couplets, plus de texte. Soudain, les Stone Roses deviennent un groupe de danse.

John Squire ouvre la porte à une suite d’improvisations où la guitare devient kaléidoscope. Reverb, delay, wah-wah : il tisse des nappes de sons liquides, dignes des grandes heures du Electric Ladyland d’Hendrix ou des arabesques de Kevin Shields chez My Bloody Valentine. Mais là où le shoegaze reste souvent introspectif, ici tout appelle au corps, à la danse, à la communion.

La basse de Mani groove avec une légèreté toute Motown, tandis que Reni, batteur inhumain de précision et de feeling, impose une rythmique qui oscille entre le breakbeat et la trance organique. Ce qui commence comme une jam finit en transe collective. Ce n’est plus un morceau rock : c’est un rituel.

John Leckie, architecte du vertige

L’ingénierie sonore de John Leckie est essentielle ici. Vétéran ayant bossé avec Pink Floyd et XTC, il capte la dualité des Stone Roses : leur rage et leur élégance. Le mixage, ample mais jamais écrasant, laisse respirer chaque instrument. La spatialisation est cruciale dans la dernière partie : guitares panoramiques, delays tournoyants, batterie au centre comme un battement cardiaque.

En studio, les sessions furent chaotiques — comme souvent avec les Roses. Mais ce chaos est maîtrisé, converti en beauté. C’est l’anti-product de la pop calibrée : un final libre, ouvert, où le morceau devient un espace, une invitation à la dérive.

Une résurrection pour l’histoire : héritage et postérité

À sa sortie, « I Am the Resurrection » clôt un album qui changera la donne. Si Oasis construira plus tard son royaume sur la même arrogance électrique, les Stone Roses sont les pionniers. Leur attitude, leur look, leur refus des règles du jeu : tout est là, en germe.

Le morceau devient un standard live, souvent étiré à plus de dix minutes. Sur scène, c’est un feu d’artifice. La foule entre en transe. Ian Brown y devient chamane mancunien, et Squire, alchimiste du fuzz.

Des générations d’artistes s’en réclameront : Primal Scream, The Verve, Kasabian, Arctic Monkeys… Même Radiohead n’est pas insensible à cette fusion de rock et de textures liquides. Et dans les clubs de l’Hacienda, « I Am the Resurrection » résonne encore comme l’acte fondateur d’un nouveau genre : la britpop psychédélique dansante.

Une messe laïque pour génération perdue

I Am the Resurrection est un rite de passage. Un uppercut au cynisme, suivi d’un voyage sensoriel vers la lumière. Elle commence par le rejet, la colère, l’ego — et finit dans la transe, le lâcher-prise, la libération.

C’est peut-être ça, la résurrection chez les Stone Roses : un retour à la vie non pas par la foi, mais par le son. Par le pouvoir hypnotique d’un groupe qui, pendant huit minutes, a su suspendre le temps et proclamer : “We are alive. We are dancing. And we are not afraid.”

Pour prolonger l’expérience :

- Fools Gold – The Stone Roses

Même formule, en plus dub, plus acide, plus trance. - Step On – Happy Mondays

Autre grand hymne Madchester, entre groove et hédonisme. - Come Together – Primal Scream (version Weatherall)

Fusion parfaite du gospel, du rock et de l’electronica sous acide. - The End – The Beatles

Si vous aimez les codas épiques et les solos multiples.