Une voix ténébreuse résonne dans un club obscur, quelque part dans le Nord de l’Angleterre en 1979. La scène post-punk naissante attire une jeunesse en quête d’échappatoire dans la pénombre d’une ville industrielle en crise.

Background

Manchester, fin des années 1970. La ville porte les stigmates du déclin industriel : chômage de masse, grèves et tension sociale se répandent dans les rues aux briques noircies. L’Angleterre traverse la « winter of discontent », cette « hiver du mécontentement » où les ordures s’entassent et où l’espoir s’étiole. Dans la banlieue ouvrière de Salford – le berceau de Joy Division – le quotidien est grim (sinistre) : la région n’est plus que l’ombre d’elle-même après les fermetures d’usines. La morosité ambiante gagne la jeunesse, effrayée par un avenir incertain ; le nihilisme rageur du punk, apparu quelques années plus tôt, semble alors un exutoire parfait à leur confusion.

C’est dans ce terreau fertile de colère et d’ennui qu’émerge Joy Division. En juin 1976, Bernard Sumner et Peter Hook assistent au concert incendiaire des Sex Pistols au Lesser Free Trade Hall de Manchester – un événement désormais légendaire qui agit comme un déclic pour une génération entière. Bientôt rejoints par le batteur Stephen Morris et le chanteur Ian Curtis, ils forment Warsaw, rapidement rebaptisé Joy Division. Héritiers du punk rock, leurs premières compositions s’en inspirent fortement, mais le groupe ne tarde pas à épurer son style et à explorer de nouveaux horizons sonores, devenant l’un des pionniers de la vague post-punk naissante. Joy Division se forge ainsi une identité à part : une musique tendue et introspective, loin de l’énergie brute et bruyante du punk originel.

En rupture avec leurs aînés, ces jeunes mancuniens troquent en effet la rage frontale contre une expression plus intérieure. Là où les groupes punk des origines crient leur révolte de manière directe, Joy Division canalise le mal-être dans une atmosphère glaciale et introspective. « On ne criait plus pour descendre du bus, on rêvait de s’échapper vers quelque chose de meilleur », résume plus tard Peter Hook, comparant l’évasion onirique de Joy Division à l’urgence terre-à-terre du punk. Musicalement, le quatuor puise autant dans l’énergie sombre du punk britannique que dans des influences plus inattendues : Ian Curtis admire Jim Morrison des Doors et la folie scénique d’Iggy Pop, tandis que l’ensemble du groupe vénère le rock expérimental allemand de Kraftwerk, Neu! ou Can, fasciné par ce « mariage de l’humain et de la machine » opéré par ces artistes. Joy Division répète même en coulisses au son de Trans-Europe Express de Kraftwerk pour s’emplir de cette rythmique mécanique avant de monter sur scène. À ces influences s’ajoutent l’esthétique froide de la trilogie berlinoise de David Bowie et Brian Eno – dont l’austérité sonore des synthétiseurs est perçue comme une musique tournée vers le futur. Tous ces éléments nourrissent un son inédit : minimaliste, anxieux et planant, que la presse qualifiera plus tard de cold wave en Europe. Cette cold wave, pendant sombre et glacial de la new wave, doit d’ailleurs beaucoup à Joy Division, un groupe qui a su évoluer du punk traditionnel vers des styles plus minimalistes et froids.

En 1979, la scène post-punk mancunienne bouillonne déjà : des concerts improvisés dans des clubs exigus, une effervescence DIY avec la fondation du label indépendant Factory Records par Tony Wilson, et des formations locales (Buzzcocks, Magazine) qui cherchent de nouvelles voies. Joy Division s’inscrit au cœur de cet univers. Quand ils entrent en studio pour enregistrer Unknown Pleasures au printemps 1979, ils portent en eux toute l’aliénation de leur époque. Martin Hannett, le producteur excentrique attitré de Factory, perçoit immédiatement le potentiel unique du groupe. Pour Hannett, qui juge le punk trop conservateur sur le plan sonore, le studio devient un instrument à part entière. Il entend donner à Joy Division la dimension d’une « musique d’espace », en utilisant les possibilités technologiques pour créer une ambiance sonore inédite, presque cinématographique.

Les morceaux de l’album

En juin 1979 sort Unknown Pleasures, le premier album de Joy Division. Il se présente sans single vendeur, comme une œuvre à écouter d’une traite, plongé dans le noir de préférence. D’entrée, le disque happe l’auditeur dans son univers crépusculaire et fascinant. En face A comme en face B, chaque morceau est un chapitre d’un récit musical unifié par la voix funèbre de Ian Curtis et la production atmosphérique de Martin Hannett. Voici un tour d’horizon, piste par piste, de ce voyage sonore hors du commun.

« Disorder »

Unknown Pleasures s’ouvre sur le battement sourd de « Disorder » (Désordre). Aucune introduction superflue : un riff de basse agile démarre in medias res, bientôt rejoint par la batterie sèche et le tintement aigu de la guitare. L’effet est immédiat : on est projeté au cœur d’un paysage sonore orageux, une sorte de virée nocturne sur le Styx version rock, où une énergie frénétique masque mal un profond désespoir. La voix d’Ian Curtis, baryton lugubre chargé d’émotion, surgit « I’ve been waiting for a guide to come and take me by the hand… » – il attend un guide pour le mener, mais ne trouve que le chaos. L’atmosphère est électrique, tendue entre l’urgence punk et la mélancolie latente : ce désordre intérieur posé en ouverture donne le ton de l’album tout entier. La production de Martin Hannett se fait déjà sentir par une réverbération discrète qui espace les instruments. Chaque élément semble isolé dans le mix, créant un sentiment de vide autour de la voix, comme si Curtis clamait son mal-être depuis une pièce froide et vide. « Disorder » capte ainsi l’attention et l’âme de l’auditeur en moins de quatre minutes, et pose les bases d’une traversée sonique introspective.

« Day of the Lords »

Le second titre, « Day of the Lords » (Le Jour des seigneurs), ralentit le tempo pour plonger dans une sorte de marche funèbre écrasante. La guitare de Bernard Sumner y lâche des accords lourds et réverbérés, comme des cloches annonçant un cataclysme imminent. La batterie, tribale et pesante, résonne dans un espace immense – un effet accentué par Hannett pour donner l’impression d’un tambour qui martèle dans une usine désaffectée. « Where will it end? » répète inlassablement Ian Curtis d’une voix hantée (« Où cela finira-t-il ? »), comme une litanie désespérée. Ce refrain, quasi biblique, fait de la chanson un rituel cathartique où se mêlent colère sourde et fatalité. L’ambiance est oppressante, presque gothique avant l’heure : on imagine des murs suintants dans la pénombre, une cérémonie païenne au milieu des ruines industrielles. En seulement quelques minutes, Joy Division réussit à donner une ampleur épique à son mal-être. « Day of the Lords » pèse de tout son poids au cœur de l’album, rappelant la détresse collective d’une génération sans avenir clair. C’est un morceau qui tranche radicalement avec l’énergie du punk d’hier – ici pas de posture bravache, juste la lamentation d’esprits tourmentés face à un monde en ruines.

« Candidate »

Avec « Candidate », l’album s’enfonce encore plus dans l’intimité obscure. Ce troisième morceau se caractérise par son minimalisme : la basse et la guitare avancent à pas feutrés, tissant une trame hypnotique presque claustrophobe. Le chant de Curtis est plus murmuré, comme une confession au creux de l’oreille. Les paroles cryptiques évoquent manipulation et désillusion politique, sans qu’on sache vraiment qui est le « candidat » dont il est question – métaphore d’un faussaire ou reflet du chanteur lui-même ? Musicalement, la chanson installe un climat de tension retenue : la batterie de Stephen Morris se fait discrète, réduite à quelques frappes espacées, tandis que des échos fantomatiques glissent en arrière-plan, probables traces des expérimentations de Hannett. On pourrait presque entendre, dans le lointain, le vrombissement d’une machine ou le souffle d’un vent glacé, créant un sentiment d’inquiétante étrangeté. « Candidate » joue sur le non-dit et l’attente, comme un couloir sombre dont on ne voit pas le bout. Ce titre médian de la face A agit comme un interlude spectral après les deux assauts initiaux, et prépare l’auditeur aux explorations sonores encore à venir.

« Insight »

Sur « Insight » (Perspicacité), quatrième piste, Joy Division expérimente ouvertement avec l’espace sonore. Le morceau débute par un bourdonnement électronique lointain, presque cosmique, vite rejoint par un rythme métronomique. Ici, Martin Hannett réalise l’une de ses trouvailles de production les plus marquantes : il fait chanter Ian Curtis à travers une ligne téléphonique, directement depuis la cabine du studio. Le résultat ? Une voix filtrée, distante, comme transmise depuis l’au-delà, qui accentue l’impression d’isolement du chanteur. « Guess your dreams always end » (« Apparemment tes rêves finissent toujours ») lance Curtis d’un ton résigné. La basse de Peter Hook, mélodique et ronde, dialogue avec des claviers discrets qui scintillent tels des étoiles froides dans la nuit du mixage. Des bruits étranges s’invitent : on croit percevoir un léger crissement (serait-ce ce fameux son de quelqu’un croquant des chips enregistré par Hannett ?) ou le ronronnement lointain d’un ascenseur – en réalité une cabine d’ascenseur du studio, amplifiée par un haut-parleur Leslie pour créer un décor sinistre. Tous ces détails confèrent à « Insight » une atmosphère onirique et désorientante. On flotte entre deux eaux, porté par un rythme lancinant, comme dans un rêve lucide aux couleurs sépia. En fin de morceau, la musique se dissout dans l’écho, laissant l’auditeur pensif, suspendu à cette voix fantomatique qui semble déjà s’effacer.

« New Dawn Fades »

La face A s’achève sur l’une des pièces maîtresses de l’album : « New Dawn Fades » (Une nouvelle aube se fane). Ironie du titre, ce n’est pas une aube lumineuse qui se lève ici, mais bien une intensité tragique qui monte crescendo. La chanson débute sans percussion, sur une ligne de basse grondante bientôt rejointe par un riff de guitare ascendant, chargé d’une gravité solennelle. Peu à peu, la batterie entre, mesurée, et l’ensemble du groupe s’envole dans un crescendo émotionnel magistral. La voix de Curtis, légèrement en retrait au début, gagne en puissance et en ferveur à mesure que le morceau progresse. « Me seeing me this time, hoping for something else… » — il y a dans son chant une quête désespérée de renouveau, immédiatement contredite par la fatalité du titre. Martin Hannett profite pleinement de la dynamique du groupe ici : il ajoute de subtiles couches d’effets, peut-être une guitare passée à l’envers ou des échos retardés, pour amplifier la sensation d’entraînement inexorable. Le son devient de plus en plus massif et embrasse l’auditeur. Apothéose de ce final de face, la musique s’emballe dans les dernières secondes, comme un orage qui éclate enfin après une longue tension. Puis vient le silence abrupt : « New Dawn Fades » s’éteint brusquement, laissant une impression de vide, comme après une catharsis. Ce morceau, par sa construction et son intensité, montre à quel point Joy Division sait conjuguer la retenue et l’explosion intérieure. Il clôt la première moitié de l’album sur une note poignante et inoubliable, souvent citée comme l’un des sommets de la discographie du groupe.

« She’s Lost Control »

Changement de face, changement de rythme : la face B s’ouvre sur le titre emblématique « She’s Lost Control » (Elle a perdu le contrôle). Immédiatement, un beat mécanique s’impose – cette batterie au son si particulier, clinique et dansant à la fois. Pour obtenir ce rendu, Martin Hannett a poussé l’obsession du détail jusqu’à enregistrer chaque élément de la batterie séparément, isolant grosse caisse, caisse claire et cymbales, afin d’éliminer toute interférence sonore. Le résultat est saisissant : la rythmique de Stephen Morris claque comme une boîte à rythmes humaine, imperturbable et hypnotique. Sur cette base rythmique novatrice, la basse de Hook déroule un motif mélodique aigu (joué en haut du manche) qui sert de fil conducteur, tandis que la guitare staccato de Sumner vient strier l’espace sonore par touches minimalistes. L’atmosphère est à la fois dansante et anxiogène, comme une transe froide.

Ian Curtis entonne alors l’un de ses textes les plus poignants, inspiré d’une histoire vraie : celle d’une jeune femme épileptique qu’il avait côtoyée dans son travail et qui est décédée brutalement après une crise. « Confusion in her eyes that says it all – she’s lost control » chante-t-il d’une voix à la fois empathique et détachée (« La confusion dans ses yeux en dit long – elle a perdu le contrôle »). Curtis lui-même souffrait d’épilepsie, et cette chanson résonne comme un exorcisme de sa propre angoisse face à la perte de contrôle de son corps. Musicalement, « She’s Lost Control » est sans doute le morceau le plus rythmique de l’album : on y sent les prémices de la new wave froide qui émergera dans les années suivantes, ce mélange de basse dansante et de beat synthétique, d’autant que le groupe en livrera une version encore plus électronique en 1980. Mais ici, sur Unknown Pleasures, la chanson conserve une nervosité organique. En concert, Curtis la transcende par ses danses convulsives, incarnant physiquement le thème du morceau – comme une transe cathartique. Sur le disque, la production la pare d’une aura glaciale, chaque frappe de batterie résonnant dans le vide tel un coup de marteau dans une salle abandonnée. « She’s Lost Control » est un pilier de l’album, un titre à part qui conjugue le sensible et le dansant, et dont l’écho se fera sentir chez d’innombrables artistes de la scène cold wave à venir.

« Shadowplay »

Après la tempête intérieure de « She’s Lost Control », Joy Division enchaîne avec « Shadowplay » (Jeu d’ombres), un autre grand moment de Unknown Pleasures. Plus rock dans sa structure, ce morceau redonne de l’élan à l’album avec son intro de guitare incisive et sa ligne de basse imparable. Peter Hook y déroule un riff basse/batterie qui avance au pas de charge, tandis que la guitare de Sumner trace des motifs brillants qui semblent éclairer fugacement l’obscurité environnante. L’alchimie entre basse et guitare y atteint un sommet, chacun se renvoyant la mélodie principale à tour de rôle. La production met en valeur cette interaction en laissant de l’espace autour des instruments, ce qui donne l’impression qu’ils dialoguent dans une grande pièce vide, entourés d’ombres.

Ian Curtis, lui, chante comme s’il récitait un poème maudit, avec un sens du dramatisme saisissant. « To the centre of the city where all roads meet, waiting for you… » – les premières lignes nous transportent dans une errance nocturne au cœur de la ville, attendant quelqu’un ou quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Sa voix, tour à tour contenue puis intense, guide l’auditeur à travers ce clair-obscur sonore qu’est « Shadowplay ». Le refrain n’en est pas vraiment un : c’est une montée en tension où la guitare devient plus acérée, la basse plus menaçante, et Curtis plus fébrile. L’ensemble dégage une énergie sombre et entraînante, si bien que le morceau a souvent été salué comme l’un des plus parfaits exemples du post-punk, combinant mélodie, puissance et atmosphère. Un critique ira jusqu’à le décrire comme “la parfaite chanson post-punk”, grâce à sa guitare entêtante et à la basse de Hook qui frappe « comme un coup de pied dans le ventre ». En l’écoutant, on peut aisément imaginer l’effet sur scène : une foule compacte prise par le rythme, hypnotisée par la présence d’un Curtis dansant sous un stroboscope blafard. « Shadowplay » est ce genre de morceau à la fois immédiat et profond, capable de séduire autant le corps que l’esprit. Il prolonge de manière exaltante le voyage entamé en face A et s’impose comme un des titres les plus marquants du répertoire de Joy Division.

« Wilderness »

Sur « Wilderness » (Contrée sauvage), huitième piste de l’album, Joy Division renoue avec une urgence proche du punk originel, tout en gardant sa patine sombre. C’est le morceau le plus court (moins de 3 minutes) et le plus nerveux de Unknown Pleasures. Stephen Morris y accélère la cadence : son jeu de batterie, tout en roulements de toms et en rythmes cassés, impulse une énergie quasi tribale. La basse de Hook, grondante, et la guitare acérée de Sumner se lancent dans un rock incisif, plus direct que sur le reste de l’album. Pourtant, l’ombre de Joy Division plane toujours : on perçoit dans « Wilderness » une tension mélodique mineure, une nuance mélancolique qui empêche la chanson de sonner joyeuse malgré son tempo plus élevé. Ian Curtis déclame un texte énigmatique, truffé d’images bibliques et de quêtes spirituelles (« I traveled far and wide through many different times… » – « J’ai voyagé loin à travers tant d’époques différentes… »). Sa voix, légèrement plus en retrait dans le mix, semble commenter l’agitation instrumentale comme un narrateur lucide au-dessus de la mêlée. Le contraste est frappant entre les paroles, évoquant l’errance et la vanité de certaines croyances, et la musique, qui file à vive allure. On peut y voir une forme d’ironie amère : dans ce désert spirituel qu’est la fin des seventies, courir ne sert à rien si c’est pour constater que « we were strangers » (“nous étions des étrangers”, chante-t-il ailleurs). « Wilderness » apporte en tout cas une bouffée d’intensité brute en fin d’album, rappelant que Joy Division ne renie pas ses racines punk, même s’ils les teintent d’un voile funèbre.

« Interzone »

Avant-dernier titre, « Interzone » détonne lui aussi par son approche assez directe et son esprit presque garage. C’est que « Interzone » est en réalité l’une des premières compositions du groupe, héritée de l’époque Warsaw. Plus brute, plus rock ‘n’ roll, la chanson tranche avec l’atmosphère des autres morceaux par son énergie rugueuse. On y retrouve même la voix de Peter Hook en soutien de celle de Curtis : en effet, Hooky assure ici des parties de chant en duo, lançant certains vers auxquels Ian répond en écho. Ce jeu de questions-réponses vocales, assez rare chez Joy Division, donne une couleur particulière à « Interzone », presque comme si un deuxième narrateur intervenait. La référence littéraire du titre (Interzone est un terme emprunté à l’écrivain William S. Burroughs) ajoute au côté underground et halluciné de la chanson. Musicalement, la basse et la guitare avancent en power chords presque bluesy, soutenues par un rythme rapide qui pourrait faire penser aux Stooges. On se croirait revenu quelques années en arrière, dans un club enfumé en 1977, tant le morceau évoque l’effervescence punk. Pourtant, même dans ce cadre plus simple, la patte Joy Division se fait sentir : un break plus lent au milieu vient installer un bref climat tendu, et la voix de Curtis, bien que plus rock, reste teintée de sa gravité coutumière. « Interzone » est comme un clin d’œil aux origines du groupe, un rappel qu’avant d’être les maîtres de la cold wave, ces jeunes musiciens étaient de purs produits de l’explosion punk. Insérée en fin d’album, cette piste apporte un contraste bienvenu et une dose d’électricité brute avant le grand final.

« I Remember Nothing »

Et ce grand final, le voici : « I Remember Nothing » (Je ne me souviens de rien), ultime plage de Unknown Pleasures. Plus qu’une chanson, c’est une déambulation sonore dans un espace abandonné, un epilogue qui tient à la fois du cauchemar et du requiem. Le tempo est d’une lenteur funéraire, chaque coup de batterie retentit comme un pas lourd dans un couloir vide. La basse de Peter Hook, profonde et élastique, pose un motif répétitif et hypnotique, pendant que la guitare s’efface presque complètement, reléguée à quelques nappes bruitistes et échos stridents. Ian Curtis chante comme en transe, sa voix se fondant dans le décor, égrenant des paroles fragmentées qui parlent de vide et d’oubli. « We were strangers, for way too long… » répète-t-il ( « Nous avons été étrangers, bien trop longtemps… » ), phrase fantomatique qui flotte au milieu d’un océan de réverbération.

C’est ici que Martin Hannett lâche ses dernières expérimentations comme des spectres dans la pièce : on entend au loin le fracas d’une bouteille en verre qui se brise, suivi du bruit sec d’un objet métallique – ces sons concrets enregistrés par Hannett, qui parsèment le mix tel un poltergeist sonore. Chaque détail accroît la sensation d’assister à une scène post-apocalyptique : le groupe semble jouer dans un bâtiment déserté, avec les échos de leurs propres bruits comme seule compagnie. La tension est extrême malgré la lenteur, ou plutôt à cause d’elle. Lorsque le morceau (et l’album) s’achève, ce n’est pas sur une résolution harmonique ou un fondu en douceur, mais sur un arrêt abrupt, englouti par le silence… puis le vide. L’auditeur reste quelques instants hébété, comme s’il sortait d’un rêve fiévreux dont il peine à rassembler les morceaux. « I Remember Nothing » achève Unknown Pleasures en laissant une impression d’inachevé délibéré, de trou noir émotionnel. Rarement une clôture d’album aura été aussi atmosphérique et déstabilisante – un choix osé qui contribue au caractère légendaire de ce disque.

Notons que tout au long de l’album, la production de Martin Hannett a été le cinquième membre de Joy Division. Son approche expérimentale a sculpté le son de chaque morceau : utilisation créative des delays numériques et des échos à bande, enregistrements de bruits insolites (ascenseur, bris de verre, etc.), et une volonté de créer du vide entre les instruments pour renforcer l’effet de solitude. Cette esthétique sonore, faite de clarté glaciale et d’espaces réverbérés, donne à Unknown Pleasures une cohérence et une aura unique. Le résultat, c’est un paysage auditif cohérent, immersif, où l’on passe par toute une palette de sensations – de la frénésie à l’abattement, de la tension à la résignation. Écouter Unknown Pleasures du début à la fin, c’est vivre une expérience quasi narrative, un voyage intérieur dans la psyché tourmentée de la fin des seventies.

Influence et réception

Lorsque Unknown Pleasures paraît en juin 1979, il ne ressemble à rien d’existant sur la scène rock britannique. D’abord tiré à quelques milliers d’exemplaires sous la bannière de Factory Records (qui n’a pas les moyens d’une major), l’album passe presque inaperçu du grand public. Aucun single n’en est extrait – choix délibéré qui renforce son aspect œuvre intégrale. Pourtant, les critiques musicales y voient rapidement une révolution souterraine. Le NME salue un disque « extraordinaire » qui explore un labyrinthe musical inédit avec conviction, comparant Joy Division aux expérimentateurs allemands Can et Neu! pour son audace sonore Le Melody Maker parle d’un « manifeste opaque », décrivant la musique comme “Gary Glitter rencontre le Velvet Underground”, signe de son caractère insaisissable et novateur. Pour le journaliste Jon Savage, Joy Division « trace une voie dans le présent avec des trainées de condensation pour le futur », positionnant l’album comme un jalon tourné vers l’avant. Aux États-Unis, le New York Times classera plus tard Unknown Pleasures parmi les meilleurs disques de l’année, louant « l’un des débuts les plus exceptionnels » et « l’un des rock’n’roll les plus désespérés jamais enregistrés ».

Toutefois, l’album déroute aussi certains. On le trouve sombre, monotone, trop “mélodramatique”. Une plume de Melody Maker n’hésite pas à le taxer de « lourd et monotone, du Jim Morrison sans le brio », jugeant son atmosphère trop ancrée dans les années 60 et ses paroles décousues. Mais ces quelques réserves n’entament pas l’aura naissante du disque. Sur la scène indépendante, Unknown Pleasures devient rapidement culte – il atteint la 2ème place du classement indie début 1980. Après la mort tragique de Ian Curtis en mai 1980, l’album (réédité) entrera même brièvement dans le Top 100 national, preuve que son impact dépasse le microcosme post-punk.

Si la réception publique initiale reste modeste, l’héritage de Unknown Pleasures va, lui, prendre une ampleur considérable avec le temps. Joy Division, groupe éphémère (1976-1980), est rapidement érigé en icône post-punk. John Bush, critique chez AllMusic, estime que Joy Division « fut le premier groupe du mouvement post-punk en mettant l’accent non sur la colère et l’énergie, mais sur l’ambiance et l’expressivité, ouvrant la voie à la musique alternative mélancolique des années 80 ». De fait, l’album a dessiné les contours d’un nouveau son que l’on retrouvera chez une multitude de formations postérieures.

Dès le début des années 1980, la scène cold wave et gothic rock porte l’empreinte de Joy Division : des basses mélodiques mises en avant, des guitares aiguisées tissant des climats, et des voix graves habitées rappelant le timbre de Curtis. Des groupes comme Bauhaus, The Cure (première période) ou Siouxsie and the Banshees s’inspirent de cette atmosphère sombre et de cette intensité retenue. On parle d’ailleurs de “basse post-Joy Division” pour décrire le style de jeu où la ligne de basse devient la mélodie principale, un schéma adopté par nombre de formations gothiques et new wave naissantes. L’influence de Unknown Pleasures dépasse les frontières britanniques : en France et en Belgique, la cold wave locale (avec des groupes comme Marquis de Sade, KaS Product, etc.) puise directement dans l’esthétique glaciaire et minimaliste popularisée par Joy Division. Même la scène new wave plus pop hérite indirectement de cette profondeur émotionnelle apportée par Joy Division – on peut penser à Tears for Fears ou Orchestral Manoeuvres in the Dark, qui citeront l’influence du groupe dans leur approche plus mélancolique de la synth-pop.

Au-delà des genres précis, Unknown Pleasures devient un véritable bréviaire pour le rock alternatif des décennies suivantes. Des générations de musiciens, qui n’étaient parfois même pas nés en 1979, découvrent l’album comme on découvre un classique intemporel. On retrouve des échos de Joy Division chez U2 (Bono évoquera l’impact de la voix de Curtis), chez The Smashing Pumpkins ou Nine Inch Nails (pour l’exploration des recoins sombres de l’âme), et plus tard chez toute la vague post-punk revival des années 2000 (Interpol, Editors, She Wants Revenge…). Un chroniqueur note ainsi qu’on « entend tant de groupes à venir dans leur son », citant par exemple Radiohead ou Nirvana comme héritiers indirects de cette sincérité sombre et viscérale. Il est fascinant de constater que la musique de Joy Division, ancrée dans un contexte très spécifique, ait pu traverser le temps pour toucher un public aussi large et diversifié.

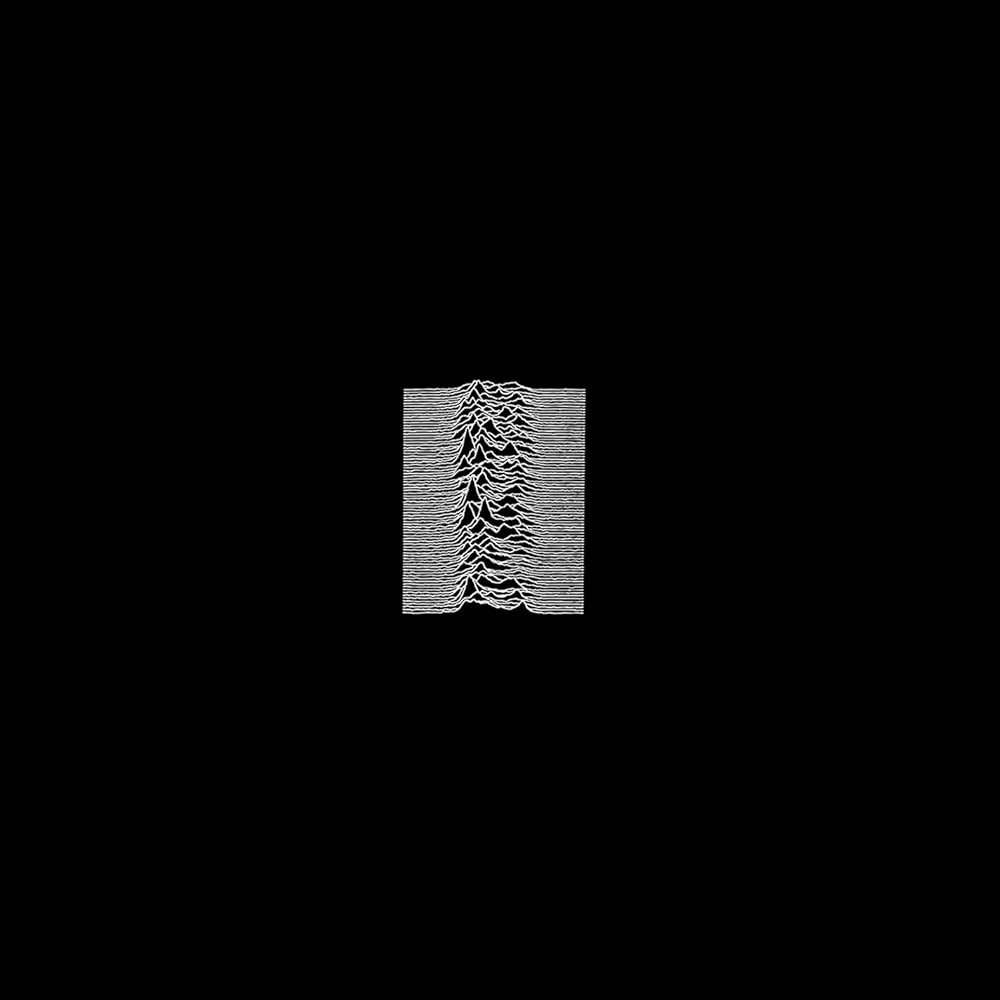

C’est que Unknown Pleasures ne se résume pas à un style musical : c’est une expérience à part entière, une œuvre d’art totale dont l’impact va au-delà des notes. Sa pochette iconique en est le parfait symbole. Sur fond noir, des dizaines de lignes blanches forment les ondes successives d’un signal inconnu… Il s’agit des pulsations d’un pulsar (CP 1919), image scientifique détournée en œuvre visuelle par le graphiste Peter Saville. Ce visuel énigmatique, choisi par le batteur Stephen Morris, est immédiatement frappant. Il deviendra l’un des motifs les plus reconnaissables de la culture post-punk, imprimé sur des innombrables tee-shirts, affiches et détourné à l’envi. Cette image, sans nom de groupe ni titre, reflète parfaitement la musique qu’elle renferme : mystérieuse, cosmique, minimaliste. Elle a contribué à forger la mythologie Joy Division, au même titre que l’histoire tragique de Ian Curtis ou l’esthétique froide du groupe.

En 1979, Unknown Pleasures a donné une voix aux angoisses sourdes de toute une frange de la jeunesse britannique, notamment celle des villes ouvrières en déshérence. Beaucoup de jeunes fans, mal dans leur peau ou révoltés silencieusement contre l’ordre établi, se sont reconnus dans ces chansons à la fois tristes et exaltantes. L’album a eu un impact culturel fort : il a accompagné les nuits blafardes dans les clubs alternatifs, les errances solitaires au petit matin, il est devenu la bande-son d’une génération post-industrielle désabusée aux quatre coins du monde. Et cet impact perdure : aujourd’hui encore, écouter Unknown Pleasures reste un rite de passage pour quiconque cherche une musique sincère, intense et immersive.

Si Joy Division n’a eu que le temps de deux albums studio (le second, Closer, paraîtra en 1980, peu de temps après le suicide de Curtis), l’onde de choc de Unknown Pleasures continue de se propager. Chef-d’œuvre inaugural, souvent cité parmi les plus grands albums de tous les temps, il demeure d’une fraîcheur intacte malgré les décennies. Sa puissance évocatrice et sa profondeur émotionnelle n’ont pas pris une ride : chaque nouvelle écoute permet de s’y replonger et d’y découvrir de nouvelles subtilités, comme un classique littéraire qu’on relirait avec un regard neuf. Unknown Pleasures n’a pas seulement influencé la musique : il a changé la manière d’appréhender ce que le rock pouvait exprimer. En ouvrant la porte aux émotions brutes, à la vulnérabilité et à l’expérimentation sonore, Joy Division a inspiré d’innombrables artistes à suivre leur propre voie, sans concession.

En somme, l’album Unknown Pleasures est une immersion totale dans l’esprit d’une époque, un voyage sensoriel à travers les joies fugaces et les peines tenaces de la condition humaine. Son ambiance inimitable, à la fois glaciale et ardente, continue de hanter l’imaginaire collectif et de résonner chez les nouvelles générations d’auditeurs, prouvant que le plaisir de l’inconnu, lui, demeure éternel.